ここに、矛盾する二つの命題がある

- CASH is KING (金は王様)

- CASH is TRASH (金はゴミ)

前者は、「経営(=資金繰り)」の観点だ。

後者は、「資産形成」の観点だ。

端的に言うと、金はビジネスを回せる程度あれば良いのだ。

それ以上の金は無駄でしかない。

金は酸素に似ている。

酸素は無いと死ぬ。しかし高濃度の酸素も毒である。気道や肺が障害される「酸素中毒」が起こるおそれがある。

無駄にキャッシュを溜め込んだ経営者は、アクティビストから野次が飛んでくる。

「何現金を溜め込んでんだ!」

「増やせないならやめろ、この無能!」

「使い道がわからないなら株主に返せ!配当しろ!」

村上ファンドの村上世彰は、とにかくこの内部留保に厳しい。

彼は、元官僚らしく世の中を統治する視点で捉えていて、

- コーポレートガバナンス

- 内部留保の還元

は人生のテーマであり、これを良くすることが日本経済を良くすることだと考えている。

余談だが、彼は灘中高出身の関西人で、在日台湾人の息子である。

私は資産家として、日本円を信用していない。

事業家としては日本円には固執する。

日本円は、事業を回すための「酸素」でしかない。

事業の成績を測る「バロメーター」でしかない。

つまり日本円は、

- その事業は社会に求められているのか?

- そのお客は本当に客か?本音で支持しているのか?

- その事業は黒字で回るか?

というような指標でしかない。

ゲームにおける点数だ。

点数が取れないということはプレーの質が悪いということ。

見直しをすることになる。

金が入ってない事業は、本当の意味では需要されておらず、社会に不要で、実際採算が合わなくなって成立しなくなる。やがて、精算しないといけなくなる。

「要らない」

ということだ。

経済の本質は、

- 要らない人間

- 要らない事業

に消えてもらうところにある。

「死ぬべきものに死んでもらう」が自由経済の本質で、「死ぬべきものを無理矢理、延命してしまう」というのが社会主義・共産主義的なもの、修正資本主義や計画経済的なものである。

事業において、「金」は点数だ。

だから点数にこだわる。

そういうゲームだ。

しかし、その点数を稼ぎに躍起になれば豊かになれるとは全く考えていない。

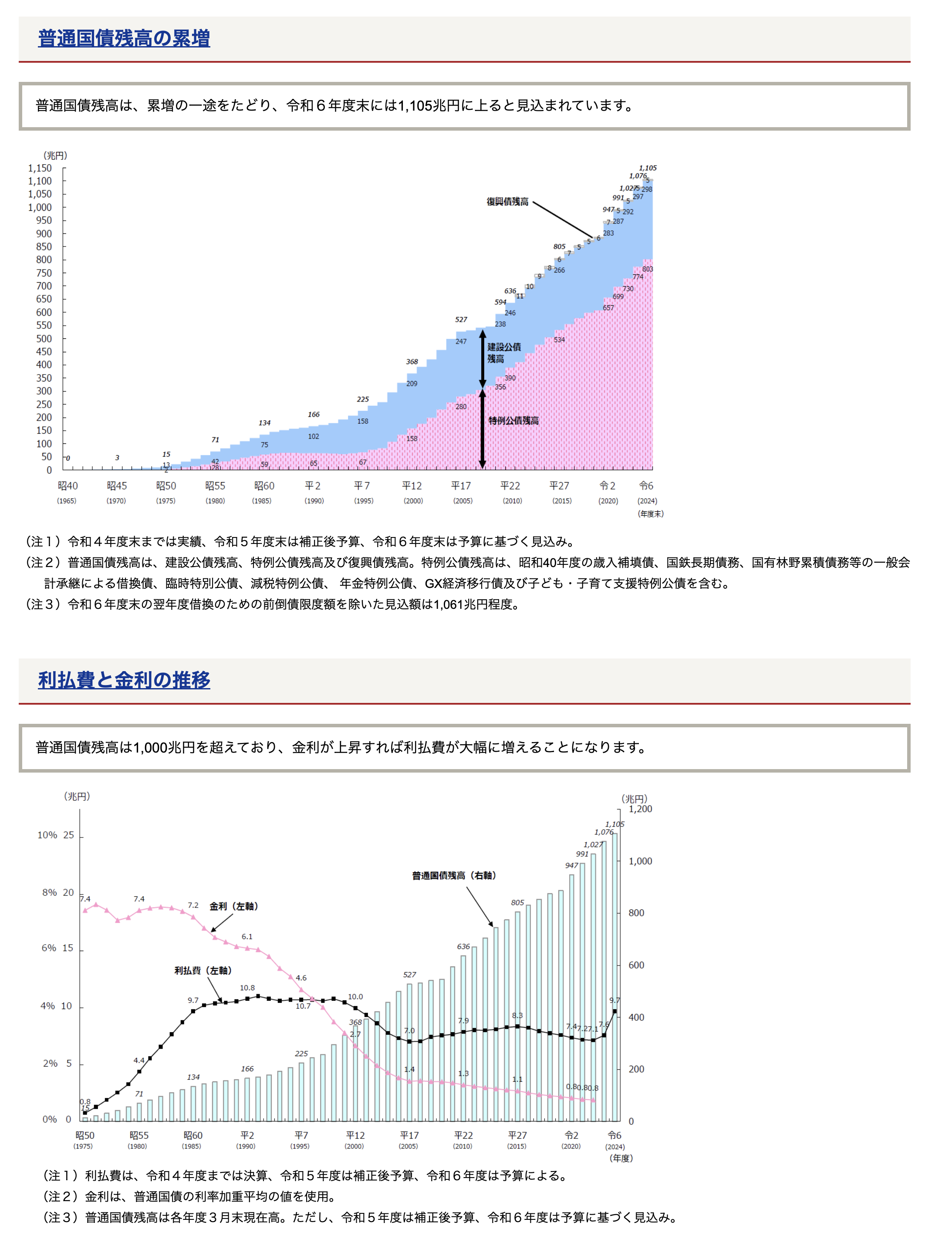

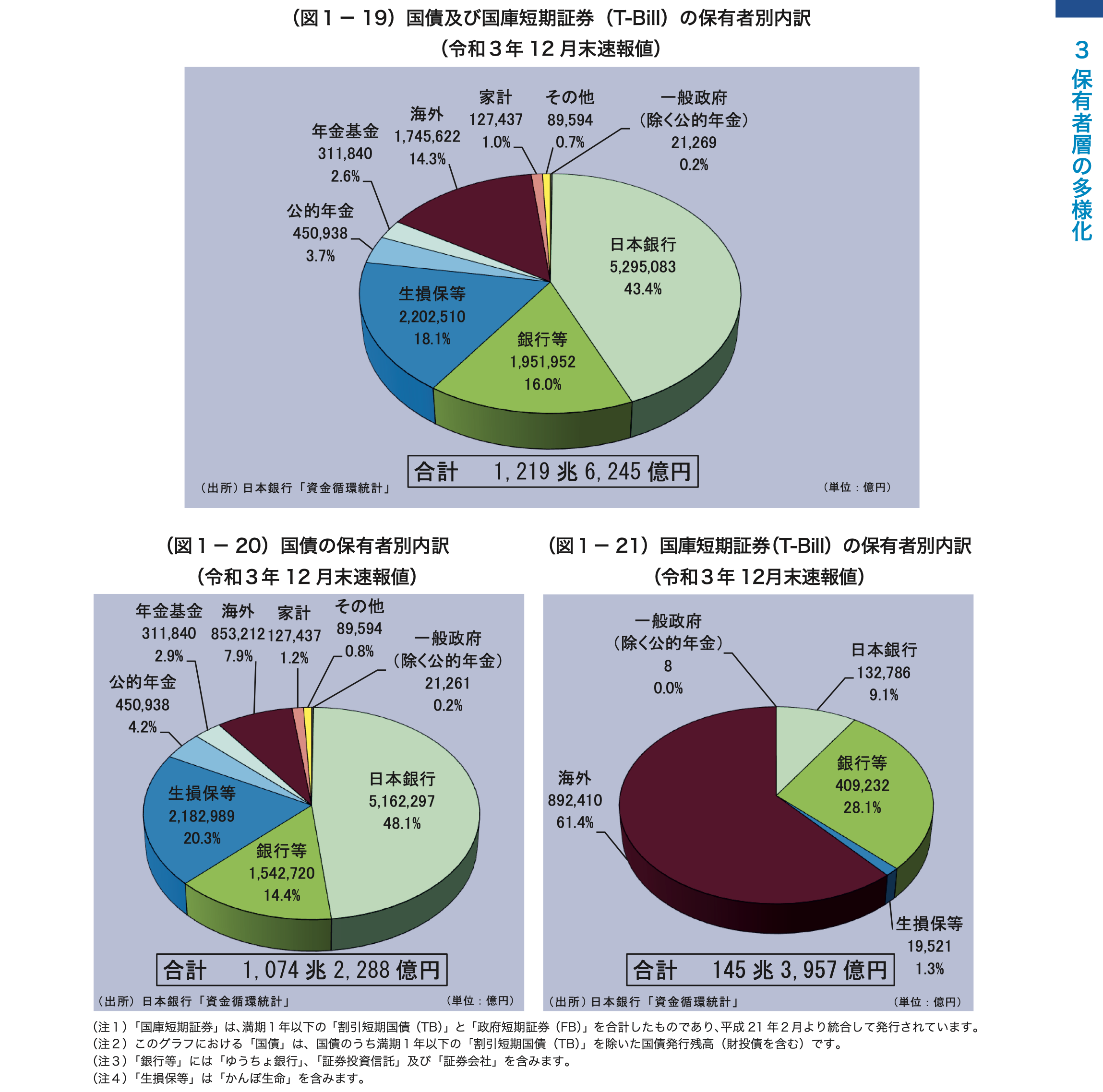

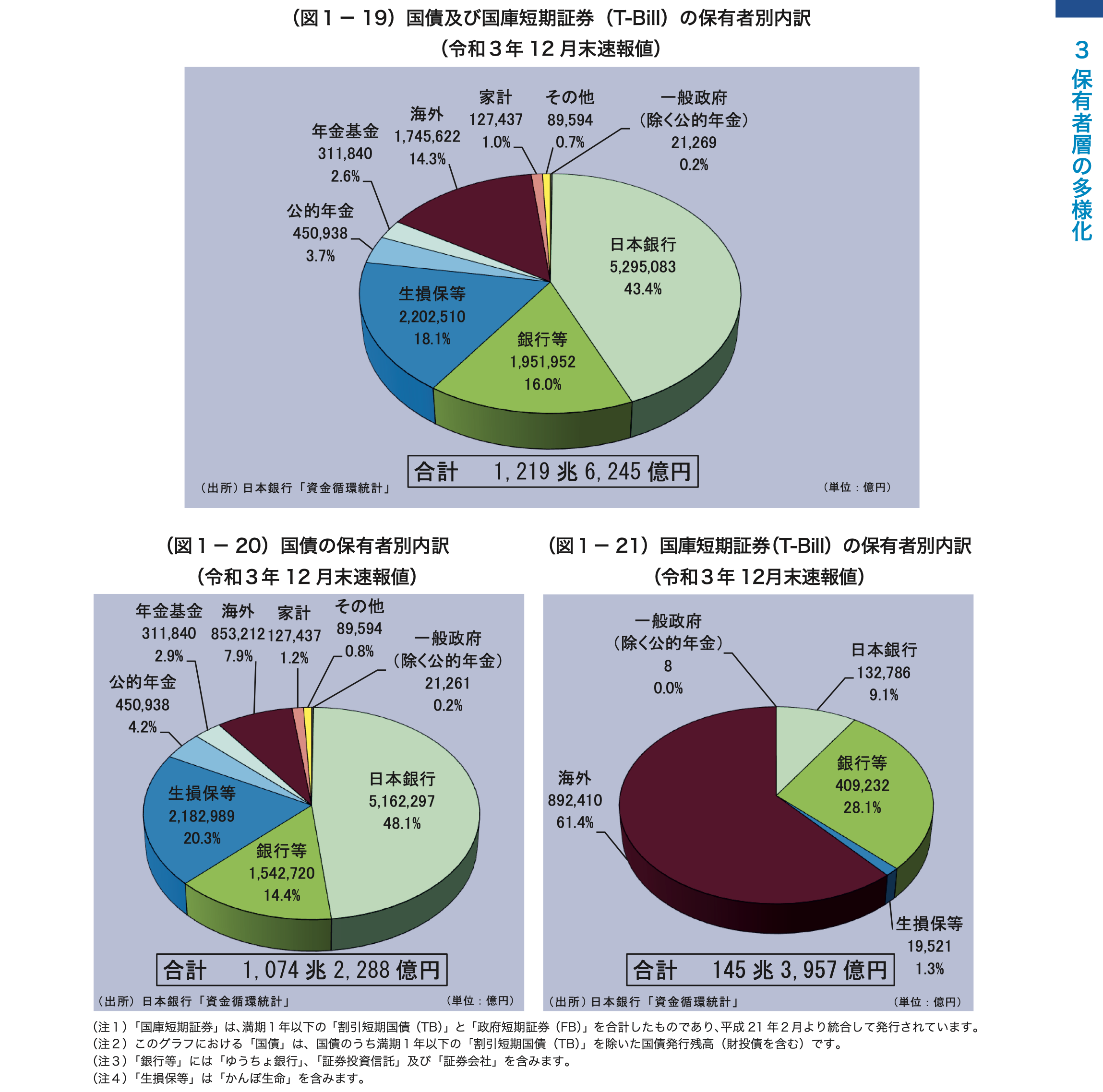

ここに面白いデータがある。

赤字国債発行額のデータだ。

1. 安倍晋三(第2次安倍内閣以降)

期間:2012年12月~2020年9月 赤字国債発行額:約400兆円以上(2013~2020年)

- 主な政策:アベノミクス、大規模な金融緩和、財政出動、成長戦略、COVID-19対策。

- 内容:インフラ投資、減税、社会保障費の拡充、経済対策。

2. 菅義偉

期間:2020年9月~2021年10月 赤字国債発行額:約120兆円以上(2020年の第2次補正予算を含む)

- 主な政策:COVID-19対策。

- 内容:COVID-19対策のための経済支援策。

3. 麻生太郎

期間:2008年9月~2009年9月 赤字国債発行額:約33兆円(2008~2009年)

- 主な政策:リーマンショック後の経済対策。

- 内容:補正予算の編成、公共投資、減税措置、中小企業支援。

4. 田中角栄

期間:1972年7月~1974年12月 赤字国債発行額:約10兆円(1972~1974年)

- 主な政策:日本列島改造論。

- 内容:インフラ整備、公共事業、地方振興。

- 背景:田中内閣は大規模なインフラ投資を行い、道路、鉄道、港湾などの公共事業を推進しました。これにより、経済成長を図りましたが、財政赤字も拡大しました。

5. 鳩山由紀夫

期間:2009年9月~2010年6月 赤字国債発行額:約44兆円(2009~2010年)

- 主な政策:子ども手当、高速道路の無料化。

- 内容:社会保障の充実、環境対策。

6. 小泉純一郎

期間:2001年4月~2006年9月 赤字国債発行額:約150兆円(2001~2006年)

- 主な政策:構造改革。

- 内容:郵政民営化、行政改革、規制緩和。

7. 橋本龍太郎

期間:1996年1月~1998年7月 赤字国債発行額:約40兆円(1996~1998年)

- 主な政策:消費税増税、財政再建。

- 内容:消費税率の引き上げ、追加の経済対策。

8. 中曽根康弘

期間:1982年11月~1987年11月 赤字国債発行額:約50兆円(1982~1987年)

- 主な政策:行財政改革、民営化。

- 内容:国鉄・電電公社・専売公社の民営化、規制緩和。

赤字国債と言えば、私の中では田中角栄のイメージが強い。

「列島改造論」を掲げて、大規模なインフラ投資を行い、財政赤字を拡大させたイメージだ。しかし、田中角栄は在任期間がせいぜい2年程度しかない。

田中角栄内閣の赤字国債発行額

田中角栄が内閣総理大臣を務めた期間は1972年7月から1974年12月までです。この期間中に日本は大規模なインフラ投資を行い、財政赤字が拡大しました。以下は、田中角栄内閣時代の赤字国債発行額に関するデータです:

- 1972年度:約2兆円

- 1973年度:約3兆円

- 1974年度:約5兆円

合計で約10兆円となります。この期間中の赤字国債発行額は、インフラ投資や公共事業の拡大に伴って増加しました。特に「日本列島改造論」に基づく大規模なインフラ整備が行われました。

田中角栄内閣の政策は、地域間の経済格差を是正し、日本全体の経済成長を促進することを目的としていましたが、その結果として財政赤字も大幅に拡大しました。

何が言いたいか?

つまり、

- 安倍

- 小泉

- 菅義偉

が赤字国債を発行したトップ3だということだ。

面白いことに、小泉時代の官房長官が安倍で、安倍時代の官房長官が菅義偉である。つまり、政治的には同じ「系譜」である。

国はとことん借金を増やしてどうするのだろう?

誰が返すのだろう。

返し方は2パターンだ。

- 将来の人間が払う

- 将来の貨幣価値を毀損させる

額面で100万円借りて、将来、その100万円が現在の1/10の価値になれば、返済は容易だ。

例えば、今、1000円でハンバーガーが4つ買えるとしよう。しかし、何十年後かにハンバーガー1つしか買えない世界になっているとする。

その世界では、返済は容易だ。

この先、物価が10倍になるとわかっていたら、すぐに友人から100万円でも借りた方が良い。そして、その100万円で遊びまくれ。旅行に行け。

そして、100万円を返すタイミングになると、その時の100万円は実質、10万円になっている。100万円を貯金するのは1年かかるという人は多いだろうが、10万円なら1ヶ月でやろうと思えばできる。

つまり、今なら貯めるのに1年かかるような100万円を借りて遊び散らかし、将来、1ヶ月我慢して貯金するだけで返せるようになる。

貯金する奴は負け、借金する奴が勝ち

とはそういうことである。

物価上昇、インフレフェーズではそれが言える。

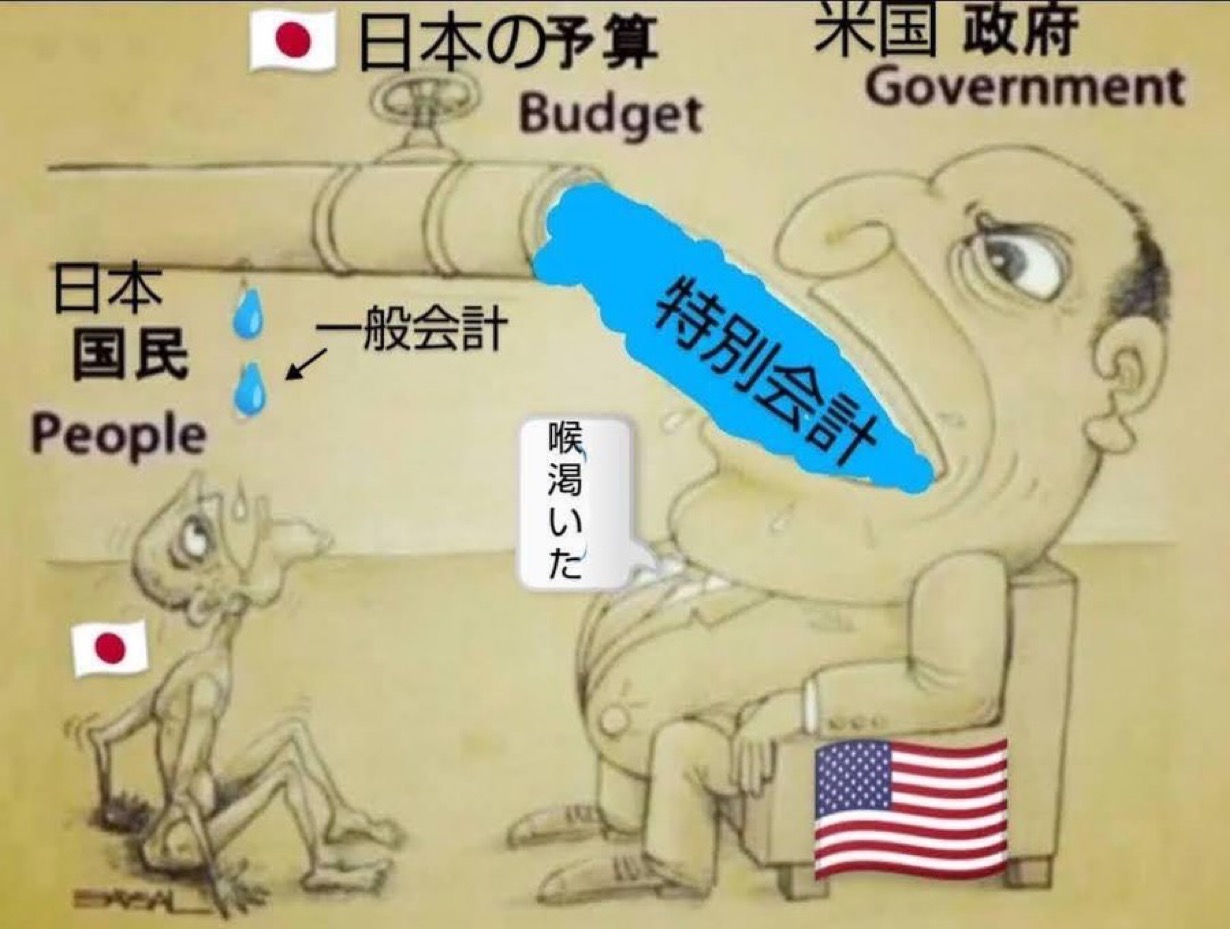

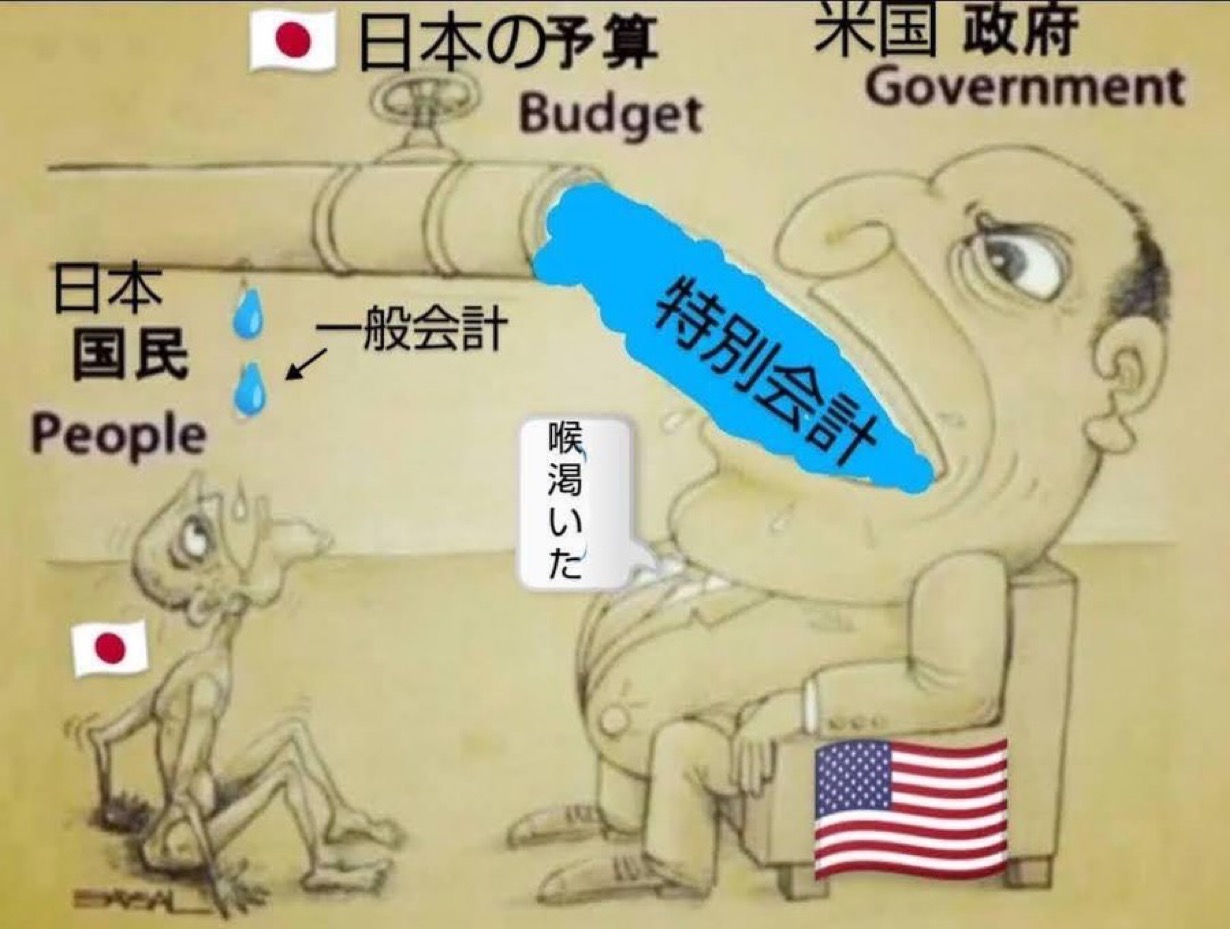

そして問題は、日本政府が、壮大な借金を積み上げていることだ。赤字国債を発行してきたということだ。

累積の金額も、

対GDP比もどんどん悪くなっている。

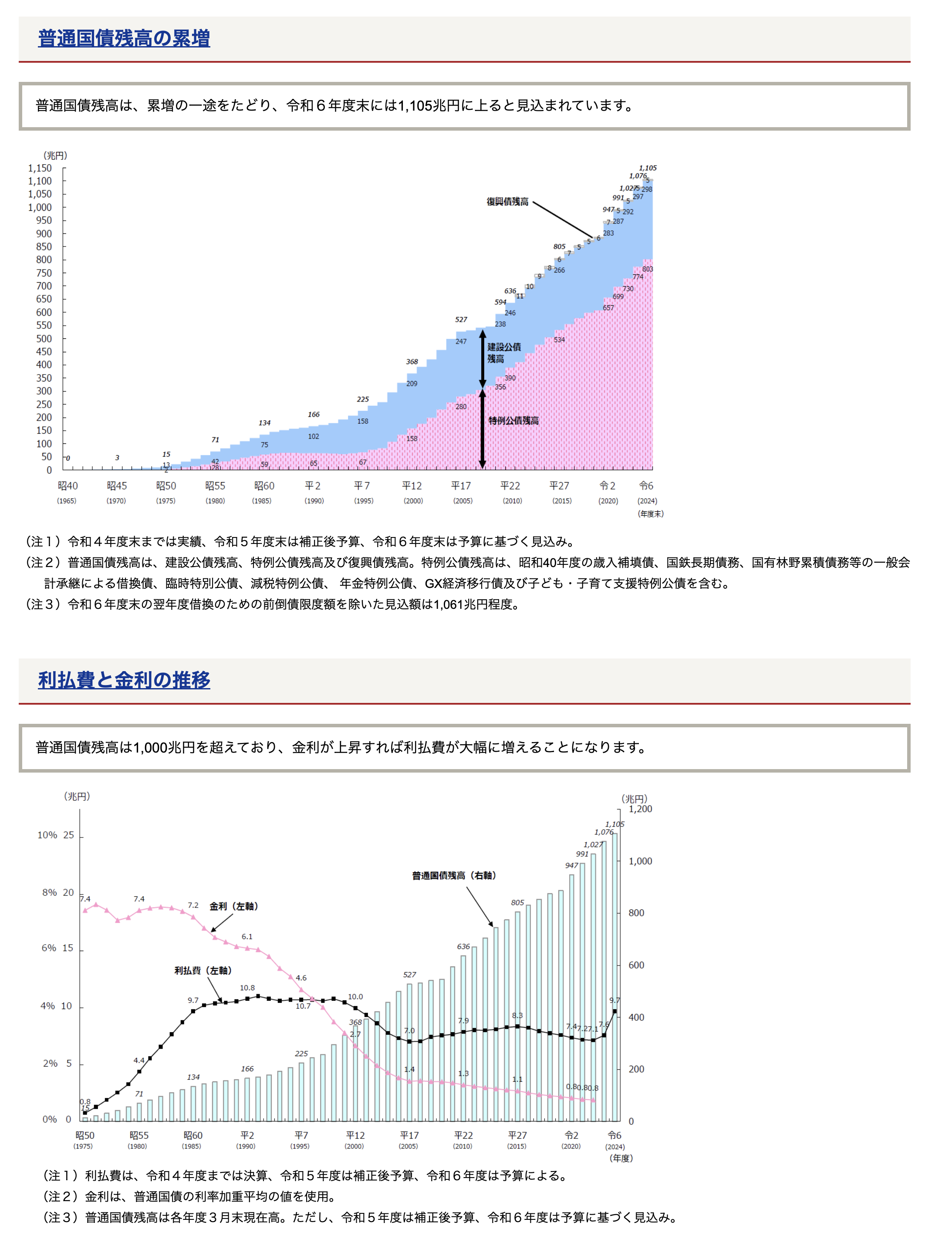

そして、全ての借金には「利息」がつく。

世の中の金利が上がれば、当然国も、金利を上げないと金を借りれなくなる。

金利が上がれば状況も悪くなる。

どんどん借金しまくってる借金王がいたとして、この先も借金を積み上げていきそうなのに、「この先、どうやら金利が上がりそうです・・・」という風潮になったらこの借金王はどうなりそうか?ヤバそうなのはわかるだろう。

この状況を打開する方法は?

そうだ、インフレだ。

貨幣価値を下げ、物価が上がる世界では、「返さないといけない額面」の実質負担が将来的に減っていく。

いやいや、国の借金なんて、永久に返さなくても良いんだから、やるだけやればいいんだ、放置プレーだ

借りた金は、また借りた金で返せばいい!

国は借金しまくれ!

なんて考えもある。

MMT界隈に多い。

仮に、借金を借金で返す構図を国が加速したとしよう。

そうするとどうなるか?

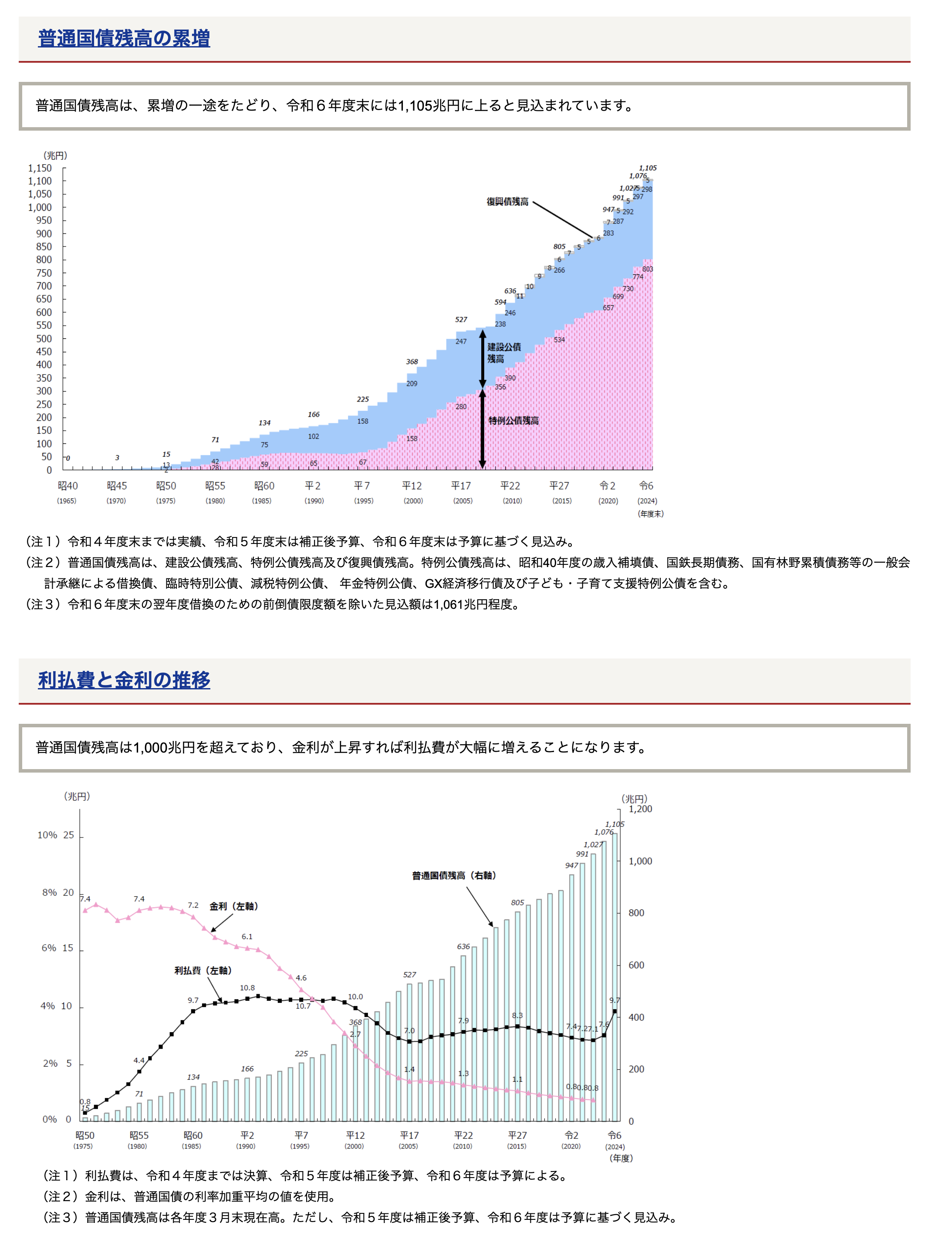

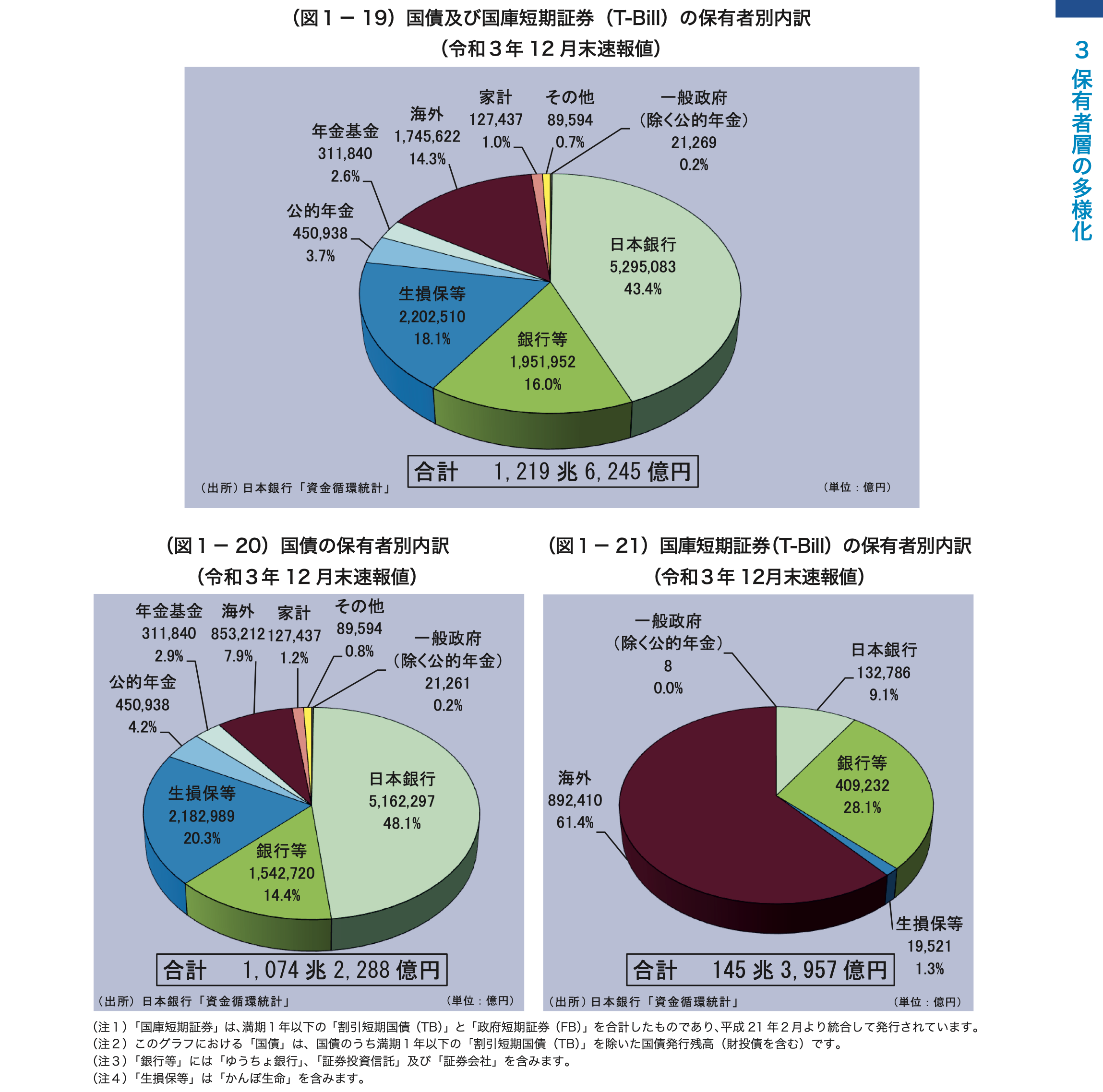

まず日本の金利は金融機関が大幅に引き受けている。当たり前だ、日本人の金は金融機関に集まっているからだ。その意味で、金融機関が潤うことになる。保存されることになる。

金の融通がどうにかなった政府は、このままの運営を続ける。

政府の支出で多いのは年寄りを養う構図である。医療費、年金など。

つまり少子高齢化体制は保存される。

まぁ、仕方ない。年寄りを姥捨山に捨てるわけにはいかない。

一方で、未来がない。

このまま、子供が減っていく。若い世代に負担がのしかかる。

人口ピラミッドが修正されるフェーズまで待たないといけない。50年後あたりにはピラミッドは適正化される。

- 銀行

- 生保

- 医療

- 年寄り

が保存される。

つまり、優秀な理系人材が医者になるようなコースが保存される。女子たちが、給与待遇を求めて看護師に向かうコースが保存される。

こうして、若くて優秀・体力がある人材が医療に吸い込まれる。

しかし、医療は外貨を稼がない。

この国の故障した人間や、年寄りを救う活動に充てられる。

外貨を稼がない、輸出するものを作れない。

だから日本円は価値が下がる。

日本製品を求める動きが無くなる。

肥え太った金融業に依存する雑魚中小企業が生き残る。

銀行融資を目当てにした建設、ゼネコン、不動産界隈も保存される。特に金融緩和ムーブが起こる時はそうである。

こうして、

「外貨も稼がないし国力増強にも役立たない」

という

- 医者

- 看護師

- 不動産投資業者

などが目に見えて良い生活を送り始める。

メーカーに勤めるのは馬鹿馬鹿しい

と思い始める。

優秀な人材はメーカーから消える。余計に輸出するものがなくなる。

国力が落ちれば、円の価値も下がる。

円安になる。

コストプッシュインフレになる。

生活は苦しくなる。

・・・・・・ますます、日本円はゴミになる。

生活が苦しくなった日本人は、海外へ出稼ぎへ。

若い子女は出稼ぎ売春か、新大久保で立ちんぼ。

「会社員なんかで頑張っても無駄だ」とみんな手抜きを始める。

そして株などのギャンブルゲームにうつつをぬかす。そしてポンジースキームを形成し、内輪でババ抜きをし始める。沈んでいくタイタニック号の中で、最後に沈む船頭を目がけて奪い合い・蹴落とし合いを始める。こうして国中が弱っていく。

国が弱れば弱るほど、その悪循環は増していく。

真面目に働くのは無駄だ!

とキャバ嬢になり、sexインフルエンサーになる。

それらからピンハネしようという男たちもいろいろあの手この手を尽くす。

ライブ配信会社、youtuber、よくわからない産業ばかりが増えていく。

外貨は全く稼げない。

世界から尊敬されていた

トヨタ

日本の漫画・アニメ

などの産業も消え、やがて、「そんなきつい創作活動するより、youtubeにアップした方が儲かるよ」などと楽な方へ、楽な方へと流れていく。

やがて、治安、医療も崩壊していく。

公共サービスのクオリティも下がる。

公共サービスの外資や民間への転売も進む。

ディストピアに向かっていく。

日本のトップ人材は、アメリカ、中国などに引き抜かれていく。

新しいチャンスを求めて、アフリカなどに向かう人もいるかもしれない。

まぁ、最悪、日本の公債なんか、国内で処理されているので踏み倒せば良い。麻生太郎が言う様に、ギリシャの例とは異なる。

だが、踏み倒せば、もう、日本国債を買う人はいない。つまり公共サービスは終わる。財政緊縮が進む。

その瞬間にまず年寄りが切り捨てられる。それからそれと付随して儲けている医療界隈も終わる。日本の医療制度が崩壊する。公的保険制度が崩壊し、金持ちしか病院に行けない時代が来る。

だがそんなことをすると、年寄りと医療界隈を票田とする政治家・与党は困る。また、その構図では国債を最も引き受けている金融界隈が困る。それと、流石に財政難の世の中では官僚の権限も予算もカットせざるを得ない。公務員も大幅リストラだ。この辺の票田も失ってしまう。ここらへんには利害関係が蠢いている。

日本の日本らしさである

- 治安

- 医療

- 公的サービス

- 公務員経済

が吹き飛ぶことになる。荒廃した世界になる。

それはそれで新しくやり直すチャンスではあるが。

公務員が吹き飛ぶ時、公立学校のリストラ・再編が最もインパクトがある。

全ての学校が私立化するということだ。

つまり、小中高の学費が跳ね上がることになる。

子育ての難易度はより上がる。

日本の識字率は大きく低下し、読み書きができない、小学生レベルの人種が増えることになる。

1. 教職員(公立学校の教員)

- 人数:約950,000人

- 職務内容:小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教員。教育の提供、学級運営、クラブ活動の指導、進路指導など。

2. 地方公務員(一般行政職)

- 人数:約700,000人

- 職務内容:都道府県、市区町村の行政職員。住民サービス、税務、福祉サービス、地域開発、公共施設の管理運営など。

3. 国家公務員(一般職)

- 人数:約300,000人

- 職務内容:中央省庁(財務省、経済産業省、厚生労働省など)での業務。政策立案、法律の執行、経済計画、外交業務、社会保障の管理など。

4. 警察官

- 人数:約260,000人

- 職務内容:治安維持、犯罪予防、交通管理、捜査活動、災害対応など。警視庁や各都道府県警察で勤務。

5. 自衛隊員

- 人数:約230,000人

- 職務内容:国防、災害救助、国際平和維持活動など。陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊に所属。

6. 消防士

- 人数:約160,000人

- 職務内容:火災の消火、救急救命、災害対応、防火指導など。各自治体の消防本部に所属。

やはり、デフォルトによる日本ディストピア化はやばそうだ。

・・・・・・となると、方法は一つ。

「日本円を腐らせること」

それしかない。

借金を帳消しにするために、額面の意味を変える。額面の実質の購買力を下げる。インフレを誘導する。

ハードランディングよりソフトランディング。

当たり前だ。

日本円は腐る。

これが運命だ。

そしてその腐る率の目標値を、

物価上昇率2%

と日銀が掲げているのだ。

これは、現在の現金が、およそ20年強で価値が半分になることを意味する。

日本政府が公的債務の問題に対処する際、デフォルト(債務不履行)を選ぶ可能性は極めて低いと考えられます。デフォルトは国内外の信用を著しく損なうだけでなく、国内経済に深刻な影響を与え、公共サービスの破壊や社会の基盤に大きなダメージを与えるからです。

そのため、日本政府が選ぶ可能性が高いと考えられるのは、インフレ誘導による公的債務の実質的な減少です。以下にその理由を説明します。

インフレ誘導による公的債務削減の利点

- 実質的な債務負担の軽減:

- インフレが進行すると、名目上の債務額は同じでも、その実質的な価値は減少します。これにより、政府の債務負担が相対的に軽減されます。

- 経済成長とのバランス:

- 適度なインフレは経済成長とともに進行し、賃金や税収も増加するため、債務の返済が容易になります。これは、デフレによる経済停滞と比較しても望ましい状況です。

- 財政健全化の促進:

- インフレを適度に誘導することで、税収が増加し、財政赤字を縮小することができます。これにより、財政の健全化が図られ、長期的な経済安定を目指すことができます。

- 金融政策の柔軟性:

- 中央銀行(日本銀行)は、金融政策を通じてインフレ目標を設定し、コントロールすることが可能です。これにより、経済状況に応じた柔軟な政策運営が可能となります。

インフレ誘導のリスクと管理

インフレ誘導には利点がある一方で、以下のリスクも伴います。政府と日本銀行はこれらのリスクを管理し、バランスを取ることが求められます。

- 過度のインフレ:

- インフレが過度に進行すると、ハイパーインフレのリスクがあります。これにより、経済の安定性が損なわれ、購買力が低下する恐れがあります。

- 金融機関への影響:

- 先述したように、インフレは国債の実質価値を減少させ、金融機関の収益性に悪影響を与える可能性があります。これに対する対策が必要です。

- 実質賃金の低下:

- インフレが賃金上昇を上回るペースで進行すると、実質賃金が低下し、生活水準が悪化する可能性があります。これを防ぐためには、賃金の適切な上昇が求められます。

結論

日本政府が財政破綻を避けるためにインフレ誘導を選ぶ可能性は高いです。デフォルトは国内外の信用を失い、経済に深刻な打撃を与えるため、現実的な選択肢とは言えません。一方で、インフレ誘導には適切な管理が必要であり、金融機関や国民経済に与える影響を考慮しながら慎重に進めることが重要です。適度なインフレは公的債務の実質的な減少を促進し、経済成長を維持する上で有効な手段となり得ます。

【参考】

===

|

|

|

"make you feel, make you think."

SGT&BD

(Saionji General Trading & Business Development)

説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。